1. 研究ダイジェスト

- 独自研究に基づいて選定した「セージエキス」に関するシミ抑制効果を確認しました。

- セージエキスは、表皮細胞から放出される炎症性物質の量を減らすことで、メラニン生成を防ぐことを発見しました。

- ビタミンC誘導体にも炎症性物質の量を減らす効果があることを見出しました。

(図1参照)

2. 研究の背景

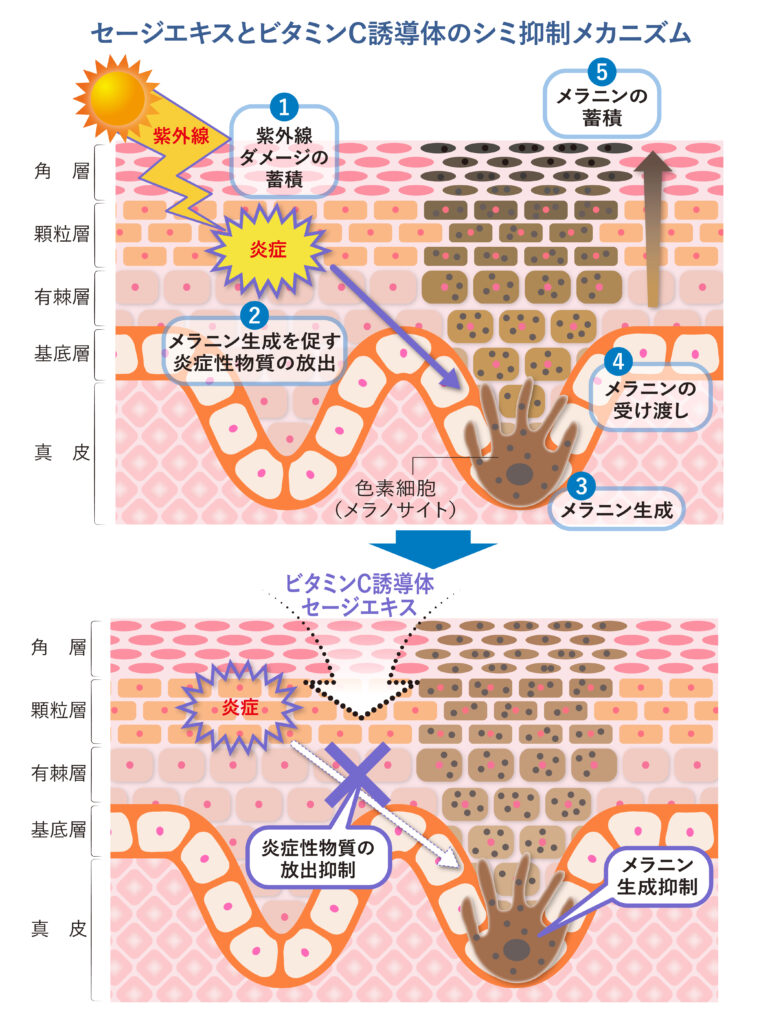

当社オートファジー研究の成果として発見された素材“セージエキス”。その検討の過程で、シミ対策成分ビタミンC誘導体(L-アスコルビン酸 2-グルコシド)によるメラニン生成の抑制効果を相乗的に高めるという新たな作用を発見しました(図2)。本研究では、シミに対する作用があまり知られていない植物素材「セージエキス」と、シミ対策成分「ビタミンC誘導体」による新たなシミ対策アプローチの探索を目指し、メラニン生成を促す炎症性物質に着目した検討を行いました。

試験方法:皮膚3次元モデル(MEL-300-A, Kurabo Industries Ltd., Japan)にセージエキス、ビタミンC誘導体、PBS(無処置)をそれぞれ添加し、12日間培養した。細胞からタンパク質およびメラニンを抽出し、タンパク質量をTaKaRa BCA Protein Assay Kitを用いて測定した。メラニン量は、吸光度計(MULTISKAN FC, Thermo Fisher Scientific, USA)にて測定した405nmの値を用いた。メラニン量をタンパク質量で補正したものをメラニン生成量とし、メラニン生成抑制効果を評価した。

*P<0.05、**P<0.01

セージとは

セージ(Salvia officinalis)は、抗老化作用のある機能性植物として、古くから化粧品や食品、医薬品に使用されてきた素材です。抽出方法によってエキス中に含まれる成分は異なりますが、フラボノイドやテルペン/テルペノイドなど、抗酸化·抗炎症効果が知られている多くの生理活性成分が含まれています(引用文献1, 2)。しかしながら、シミ等の皮膚症状に対する効果と、その作用メカニズムに関する報告はこれまで、ほとんどありませんでした( 2024年12月現在)。本研究では、セージの葉の抽出液によるシミ対策効果とそのメカニズムに関する検討を行いました。

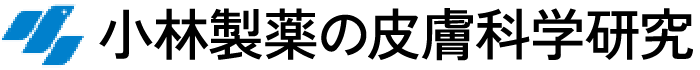

シミができるメカニズム

シミの原因となるメラニンは本来、皮膚を紫外線から守るための防御因子であり、通常は肌のターンオーバーによって垢となって排出されます。しかし、ダメージの蓄積に伴う慢性的な炎症やそれに伴う過剰なメラニン生成、加齢によるターンオーバーの乱れによってメラニンが溜まっていくことで、シミ(老人性色素斑)として徐々に顕在化していきます。

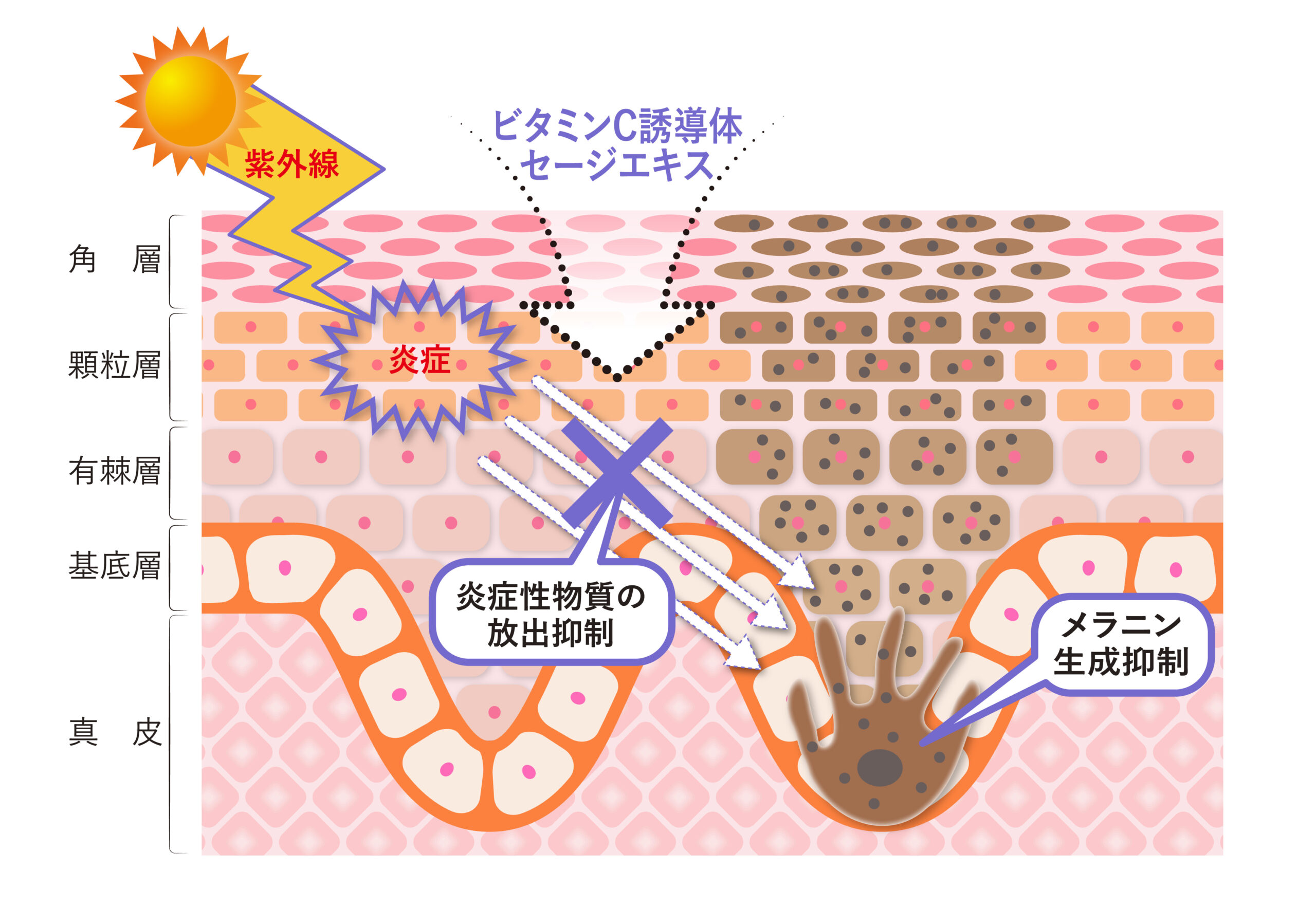

図3で示すように、①肌に紫外線ダメージが溜まる、②肌表面の表皮細胞からメラニン生成を促す炎症性物質が放出される、③メラニンを作る色素細胞でメラニンが作られる、④メラニンが表皮細胞に受け渡される、⑤表皮細胞にメラニンが溜まるという流れでシミが形成されることが知られています。

医薬部外品などで多く使用されているシミ対策成分「ビタミンC誘導体」は、③メラニンの生成を防ぐことで、シミ対策効果を発揮しますが、効果的なシミ対策をするためには、シミの元であるメラニンの生成抑制だけでなく、メラニン生成を促す炎症性物質を抑えたり、メラニンの蓄積を防いだり、複数のアプローチでシミ対策することが重要です。

3. セージエキスは表皮細胞に作用し、メラニン生成を防ぐことを発見

概要

本研究では、セージエキスのシミ(老人性色素斑)に対する詳細な作用メカニズムの解明を目指しました。

事前の検討において、セージエキスは色素細胞におけるメラニン生成の抑制には関与していないことが確かめられたため、セージエキスは表皮細胞においてメラニン生成を促す炎症性物質の量を減らし、メラニン生成を防いでいると考えられました。

そこで、表皮細胞と色素細胞を同時に培養する間接培養系を確立し、炎症性物質を介したメラニン生成に対するセージエキスの作用を検証しました。

結果

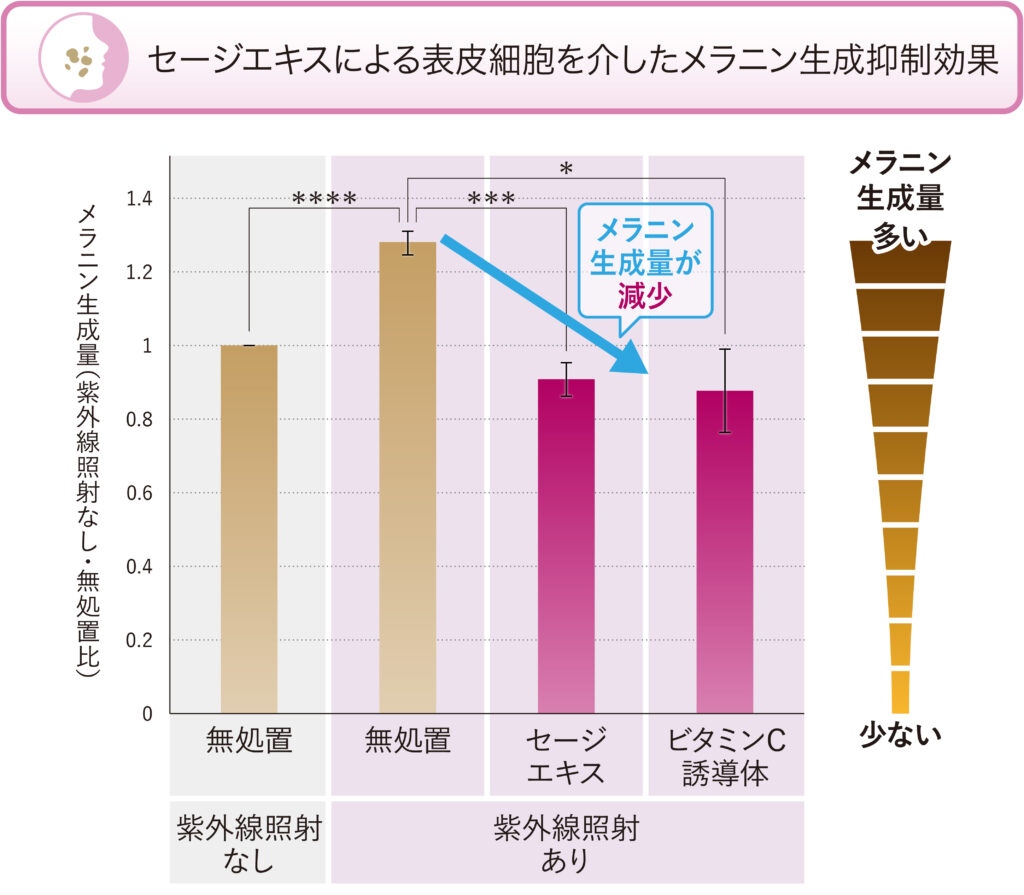

結果を図4に示します。コントロールの細胞では、表皮細胞に紫外線を照射することで、炎症性物質が放出され、間接的に共培養した色素細胞におけるメラニン生成量が増加していました。その一方で、セージエキスを添加した場合は、色素細胞におけるメラニン生成が減少していました(図4)。つまり、セージエキスは表皮細胞からの炎症性物質の放出を抑えることで、シミ抑制効果を発揮していると考えられます。

図4:セージエキスによる表皮細胞を介したメラニン生成抑制効果

試験方法:色素細胞をディッシュに、表皮細胞はインサートへ播種した。表皮細胞に紫外線を照射し、セージエキスまたはビタミンC誘導体を添加して、色素細胞と共培養を行った。2日後に細胞を回収して、メラニン量の測定を行った。メラニン量をタンパク質量で補正したものをメラニン生成量とし、メラニン生成抑制効果を評価した。データは4回の独立した実験から算出した平均値±SEMによってプロットした。

*P<0.05, ***P<0.001、****P<0.0001(One-way ANOVA followed by Dunnett’s test)

考察

セージエキスは紫外線照射に伴う過剰なメラニン生成を抑えることを発見しました。表皮細胞からの炎症性物質の放出を抑えることで、シミ抑制効果を発揮していると考えられます。

発表先

1)第34回 国際化粧品技術者会連盟学術大会 2024(IFSCC BRAZIL Congress 2024):ポスター発表

2)日本薬学会 第143年会:ポスター発表

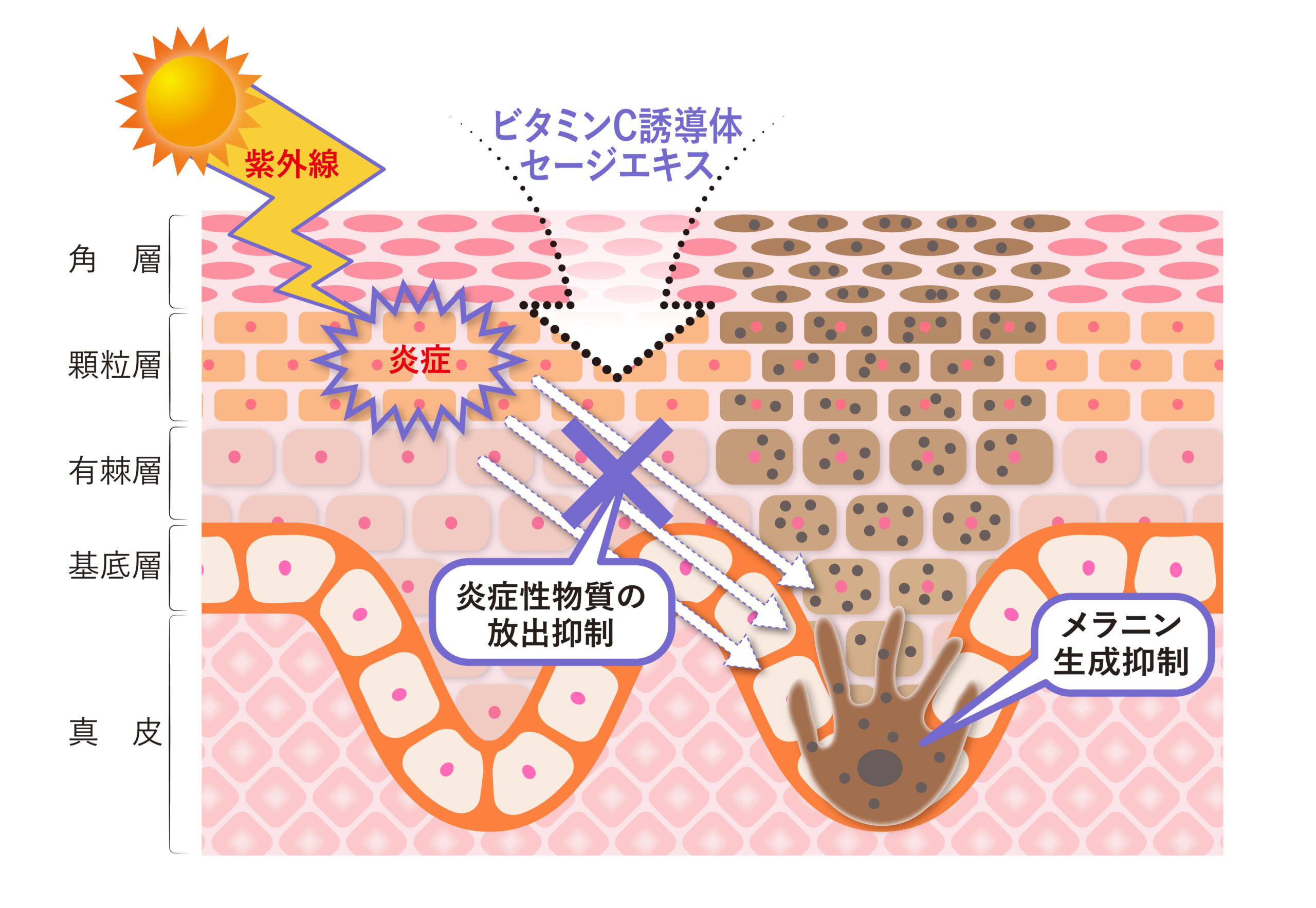

4. セージエキス·ビタミンC誘導体は慢性炎症を抑え、シミを防ぐことを解明

概要

上記の検討により、セージエキスは紫外線ダメージを受けた表皮細胞に作用し、炎症性物質の放出を妨げることで間接的にメラニン生成を防いでいると考えられました。そこで、セージエキスが制御している炎症性物質を探索しました。

結果

表皮細胞で作られる炎症性物質の量を調べたところ、セージエキスを加えることによって、メラニン生成を促す炎症性物質(GM-CSF)の遺伝子であるCSF2の発現量が減少していました。面白いことに、ビタミンC誘導体を添加した場合でも同様にこの炎症性物質の量が減少しており、これまで知られていなかったビタミンC誘導体の新たな作用を発見しました(図5)。

-1024x824.jpg)

図5:セージエキスおよびビタミンC誘導体によるCSF2遺伝子の発現抑制効果

試験方法:表皮細胞 よりmRNA を精製し、cDNA を作成してから定量的PCR 法にてCSF2遺伝子の発現量を解析した。

***P<0.001, ****P<0.0001 (One-way ANOVA followed by Dunnett’ s test)

炎症性物質GM-CSFとは?

GM-CSF(granulocyte macrophage colony stimulating factor, 顆粒球マクロファージコロニー刺激因子)は、CSF2遺伝子から産生される炎症性物質で、表皮細胞から産生されると、メラニン生成を促すことが報告されています(引用文献3)。老化に伴って生み出されるSASP因子としても知られており(引用文献4)、慢性炎症の一因であるGM-CSFの発現量を抑えることでシミ対策効果が向上すると考えられます。

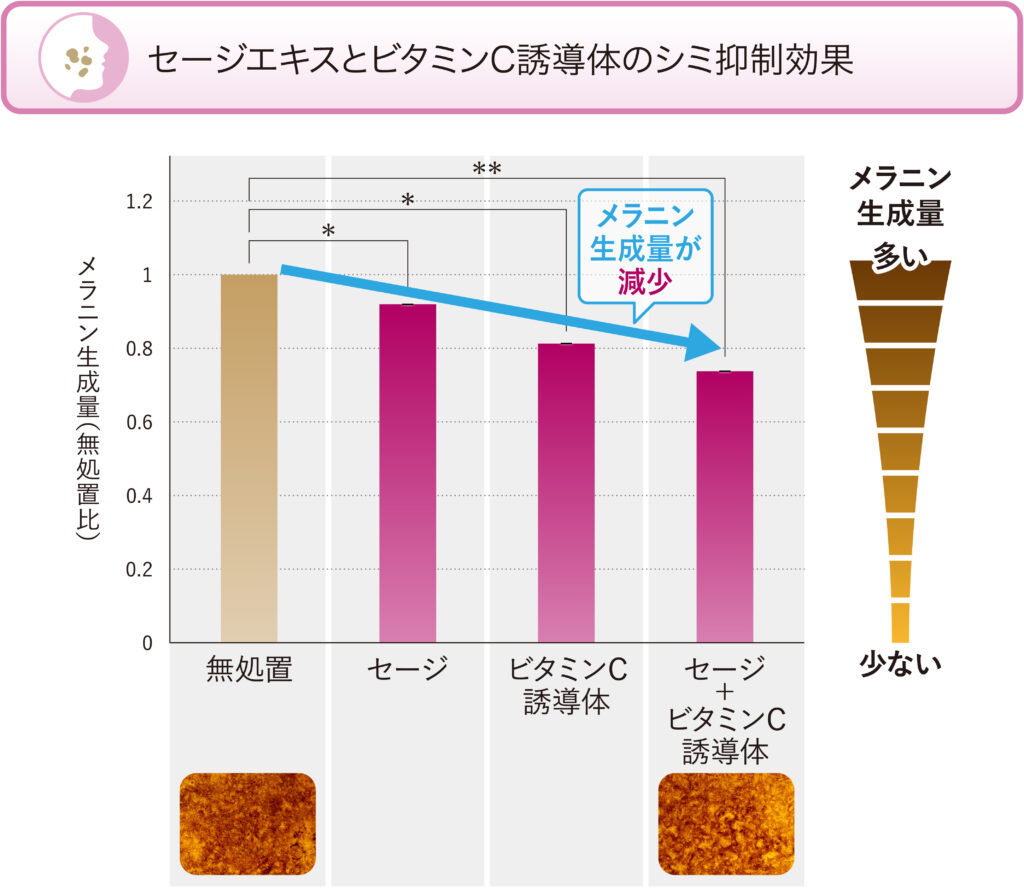

考察

表皮細胞から放出される炎症性物質の量を減らすことで、色素細胞におけるメラニン生成を防ぎ、シミ対策効果を発揮していると考えられます(図6)。

発表先

1)第34回 国際化粧品技術者会連盟学術大会 2024(IFSCC BRAZIL Congress 2024):ポスター発表

2)日本薬学会 第143年会:ポスター発表

5. まとめ

シミ部位は紫外線ダメージの蓄積や加齢に伴う慢性的な炎症状態で、常にメラニン生成に関与する炎症性物質が出続けています。本研究によって、セージエキスは表皮細胞から放出される炎症性物質GM-CSFを介して、メラニン生成を抑制していることが分かりました。また、ビタミンC誘導体(L-アスコルビン酸 2-グルコシド)にもセージエキスと同様に、慢性炎症を抑える作用があることを見出しました。

抗炎症効果を有するこれらの成分を組み合わせることで、慢性炎症を抑制するとともに、メラニンの生成自体も抑えるという多面的で効果的なシミ対策ができると考えています。

引用文献

- Ghorbani, A. and M. Esmaeilizadeh, Pharmacological properties of. J Tradit Complement Med, 2017. 7(4): p. 433-440.

- Llurba-Montesino, N. and T.J. Schmidt, Salvia Species as Sources of Natural Products with Antiprotozoal Activity. Int J Mol Sci, 2018. 19(1).

- Fu, C., et al., Roles of inflammation factors in melanogenesis (Review). Mol Med Rep, 2020. 21(3): p. 1421-1430.

- Coppé, J.P., et al., Senescence-associated secretory phenotypes reveal cell-nonautonomous functions of oncogenic RAS and the p53 tumor suppressor. PLoS Biol, 2008. 6(12): p. 2853-68.